15.10.2025

15.10.2025

В статье рассматривается проблематика профессиональной социализации личности с позиции философии, а именно характеризуется влияние профессиональной подготовки и повышения квалификации в рамках профессиональной социализации на профессиональную среду с точки зрения таких наук как онтология и телеология, гносеология, аксиология, праксиология и футурология. Цель: построение теоретической модели профессиональной социализации личности и подтверждение гипотезы о том, что поведение современного человека, как отдельной личности в трудоспособном возрасте, пребывающей в состоянии поиска возможностей самосовершенствования и развития профессиональных навыков, оказывает влияние на изменение профессиональной среды. В ходе исследования использовались методы теоретического моделирования, синтеза и обобщения. Методология базируется на системном и философском подходах, принципах целостности, системности и детерминизма. Полученные результаты исследования: с акцентом на положения указанных ветвей философской науки описано влияние на профессиональную среду со стороны отдельной личности, озадаченной поиском возможностей карьерного роста и развития Hard skills и Soft skills. Теоретическая значимость исследования и содержательность основного элемента научной новизны данного исследования состоит в том, что построена теоретическая модель профессиональной социализации личности; выявлены причинно-следственные связи между факторами, влияющими на изменение профессиональной среды – с одной стороны, и увеличением количества заточенных на успех и повышение конкурентоспособности на рынке труда современных профессионалов – с другой стороны. Практическая значимость работы: сделанные выводы о степени зависимости развития рынка образовательных услуг, услуг по профподготовке и повышению квалификации от деятельности отдельной личности по активному поиску возможностей самосовершенствоваться и самореализовываться и, тем самым, влиять на профессиональную среду могут быть использованы специалистами в сфере организации дополнительных образовательных услуг, услуг по профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров для различных отраслей и сфер экономики страны. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы всеми заинтересованными сторонами при разработке региональных программ подготовки и переподготовки кадров.

С недавнего времени специалисты-практики и представители научного сообщества склонны рассматривать проблемы профессионального развития личности сквозь призму проблематики профессиональной социализации не только молодежи, но и в целом человека в трудоспособном возрасте. Это объясняется стремительными техническими и технологическими инновациями, что отражается на ужесточении требований не только к Hard skills (твердых навыков), которые быстро устаревают, так как привязаны к конкретному виду профессиональной деятельности, но и Soft skills (мягких, гибких навыков), которые формализованы в шаблоны поведения личности в коллективе или обществе. Именно осознание человеком, стремящегося к карьерному росту, первых признаков неэффективности применения Hard skills или Soft skills, должно быть триггером к самосовершенствованию личности как профессионала, специалиста. Это является первопричиной для поиска возможностей повышения квалификации.

В настоящее время актуальны вопросы развития рынка дополнительных образовательных услуг, услуг по профподготовке и повышению квалификации кадров для различных отраслей и сфер экономики страны. Субъекты данного рынка со стороны предложения этих услуг отходят от традиционных вербально-информационных способов их оказания в силу того, что современный потребитель этих услуг становится более избирательным и разборчивым к возможности и объему получения новых знаний, умений и навыков с точки зрения тех требований к нему со стороны потенциальных и реальных работодателей. Поэтому важно иметь четкое представление о тех особенностях современного человека трудоспособного возраста, который пытается приобретать и совершенствовать свои Hard skills и Soft skills через систему профподготовки и повышения квалификации. В свою очередь, мы становимся очевидцами процесса изменения профессиональной среды под влиянием личностных факторов и амбициозных планов современных профессионалов, заточенных на успех в профессии в течение всей трудовой жизни.

Следовательно, основная цель данного исследования заключается в подтверждении гипотезы о том, что поведение современного человека, как отдельной личности в трудоспособном возрасте, пребывающей в состоянии активного поиска возможностей самосовершенствования и развития профессиональных навыков, оказывает влияние на изменение профессиональной среды, что найдет свое воплощение в предложенной теоретической модели профессиональной социализации личности.

Вопросы профессиональной социализации личности рассмотрены в трудах ученых А.Ф. Амирова [1], И.В. Арендачук [2], О.С. Ирбы [3, с. 414], А.Г. Красноперова [4, с. 78], Ю.А. Кустова, С.В. Стацук [5, с. 108], С.Г. Разуваева [6, с. 146], Л.А. Саенко, Т.Г. Затеева [7], Н.И. Шаталовой [8], Л.И. Щербаковой [9, C. 5], М.В. Мигачевой [10].

Теоретические основы моделирования процесса профессиональной социализации личности представлены в трудах С.Г. Разуваева С.Г. [11] и В.Э. Штейнберга [12].

В основе профессиональной социализации лежит профессиональная подготовка, обучение, переподготовка, совершенствование профессиональных навыков в течение всей жизни человека, т. к. современная социально-профессиональная система приложения труда требует не только приобретения новых знаний, но и четкого представления о своих профессиональных возможностях и способностях отвечать на вызовы современности. Не стоит игнорировать стимулирующую роль в этих процессах амбиций человека, но следует осознавать, что не всем дано интегрироваться в наиболее продвинутые сферы приложения своего труда, то есть активно реагировать на изменение профессиональной среды. Есть и такие личности, кто предпочитает адаптироваться под изменения, то есть пассивно приспосабливаться под них.

Не вступая в противоречие с положениями ст. 73 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, где указано на понятие «профессиональная подготовка», опираясь на субъект-объектный подход, в данной работе под профессиональной подготовкой со стороны объекта этого процесса будем понимать системную деятельность отдельной личности, находящейся в активном поиске возможностей приобретения Hard skills или Soft skills, а так же их сочетания, что позволит заявить о себе и своих конкурентных преимуществах, как профессионала, самореализоваться в профессиональном сообществе и повлиять на профессиональную среду.

В научной литературе понятие «профессиональная среда» рассматривается неоднозначно. С.Н. Фомина определяет профессиональную среду как сферу профессиональной деятельности [13], Э.Ф. Зеер как профессиональную принадлежность [14], другие как часть профессионального самосознания и источник формирования личности профессионала [3; 4] и т. п.

Под профессиональной средой мы будем понимать некий четко разграниченный в плане специализации полигон для субъектно-объектного обмена опытом и знаниями, для интеллектуально-эмоциональных профессиональных коммуникаций, дающих каждой из сторон возможность профессионального саморазвития и самореализации, а также профессионального самовосприятия.

Считаем, что именно изменение профессиональной среды предполагает использование оптимального соотнесения Hard skills или Soft skills в личности каждого человека, как специалиста, профессионала в рамках его профессиональной социализации в течение всей трудовой жизни.

В своих исследованиях мы находили подтверждение тому, что человек только тогда конкурентоспособен в профессиональном плане, когда он достигает личностного компромисса между уровнем своей социальной зрелости и компетентности его как профессионала, с одной стороны, и требованиями к этим качествам со стороны организации-работодателя. Если же личностный компромисс не достигается, то у человека накапливается неудовлетворенность собой, своим местом работы, на основе чего возникает недопонимание с коллегами, руководством, из-за чего наблюдается частая смена мест работы, ускоренное профессиональное выгорание и замедление процесса профессиональной социализации и самореализации человека как профессионала. Результатам этих исследований были посвящены прочие публикации членов авторского коллектива.

В данной работе, используя философский подход, остановимся на обобщении влияния профессиональной подготовки и повышения квалификации в рамках профессиональной социализации на профессиональную среду с точки зрения таких наук как онтология и телеология, гносеология, аксиология, праксиология и футурология.

Основная гипотеза заключается в том, что поведение современного человека, как отдельной личности в трудоспособном возрасте, пребывающей в состоянии активного поиска возможностей самосовершенствования и развития профессиональных навыков, оказывает влияние на изменение профессиональной среды. Это влияние должно рассматриваться комплексно через призму положений разных ветвей философской науки, таких как онтология, телеология, гносеология, аксиология, праксиология и футурология. При таком подходе можно сделать соответствующие выводы о степени зависимости развития рынка профессиональной подготовки, дополнительных образовательных услуг, услуг по переподготовке и повышению квалификации кадров для различных отраслей и сфер экономики страны, в первую очередь, от социокультурных, а так же от личностно-физиологических и организационно-психологических факторов развития личности как профессионала.

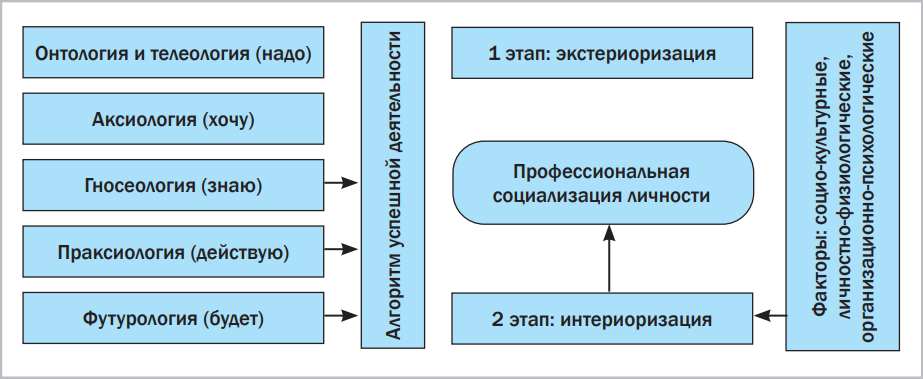

Используя широко известный метод моделирования, предлагаемую теоретическую модель профессиональной социализации личности, основанную на системном и философском подходах, можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Теоретическая модель профессиональной социализации личности (системный и философский подходы)

Источник / Source: составлено авторами.

Предложенная теоретическая модель профессиональной социализации личности носит гипотетический характер.

В основе модели лежат системный и философский подходы, базирующиеся на принципах целостности, системности и детерминизма. Данная модель включает в себя следующие элементы:

Предложенная теоретическая модель профессиональной социализации личности носит гипотетический характер.

Описывая влияние профессиональной подготовки и повышения квалификации современной личности трудоспособного возраста на профессиональную среду, следует остановиться на описании современного человека с его воззрениями, амбициями и требованиями к окружению в профессиональной среде, с его желанием быть конкурентоспособным на рынке труда с точки зрения положений разных ветвей философской науки, что позволит получить более детальное понимание причин поиска возможностей профподготовки и повышения квалификации.

Так, с точки зрения футурологии основные очертания процесса профессиональной социализации в будущем могут быть представлены через непрерывность личностного роста и цикличность самообразования большинства населения планеты в виду ужесточения конкуренции не только со стороны других людей, но и искусственного интеллекта. При этом акцент должен быть смещен с традиционной вербально-информационной составляющей процесса обучения и становления личности в сторону рефлексионно-технологической составляющей; с ослаблением подражательной компоненты самоопределения и усилением вариативно-дидактической его компоненты. Такое изменение парадигмы профессиональной социализации как длительного поступательного процесса развития адаптационно-интегрированных характеристик индивида приведет к изменению освоить совершенно другие Hard skills, а так же Soft skills через новые нормы и ценности профессионального сообщества в будущем.

Этому должна способствовать трансформация системы классического профессионального образования в алгоритмизированное вариативно-дифференцированное образование, способствующее мотивированности личности к профессиональной самореализации и самовыражению в профессиональной среде на основе индивидуальной карьерограммы, разработанной в период профессионального самоопределения личности. В этом проявляется гносеологический аспект профессиональной социализации, состоящий из познавательных установок и способов получения профессиональных знаний.

Следует обратить внимание на отличие гносеологического аспекта профессиональной социализации (суть которого состоит в собственном осознании личностью способов получения знаний о профессиональной деятельности, ценностных ориентирах, особенностях приложения своего труда, профессиональной среде) от онтологического аспекта, который в большей степени сосредоточен не на индивидуальном понимании и познании происходящего личностью, а на универсальном представлении концептуальных знаний.

При этом следует вспомнить о том, что в онтологии принято выделять «бытие вещей (процессов)» и «бытие человека». Подходя к рассмотрению влияния процесса профессиональной социализации на профессиональную среду и ее изменение через призму этих категорий и отвечая на основной вопрос онтологии как философской науки «Что есть реальность?», следует отметить, что в отличие от футуристического понимания текущее получение и накопление знаний, приобретение опыта социально одобряемого поведения способствует зарождению желания приобщения к определенному ныне существующему профессиональному сообществу, профессиональной субкультуре, ядром которой становятся профессиональные связи, отражающиеся на стиле мышления, даже стиле жизни ее представителей. Такая интериоризация способствует личностному восприятию существующей реальности, где на смену «умирающим» профессиям в силу ряда причин технологического характера приходят новые, требующие новых знаний, навыков и умений для решения новых более сложных профессиональных задач в условиях неопределенности и риска. Поэтому не ставится под сомнение необходимость повышения квалификации, совершенствования Hard skills и апробирование новых Soft skills.

Телеологическое рассмотрение изменения профессиональной среды под влиянием повышения квалификации и профподготовки в рамках профессиональной социализации предполагает ответ на вопрос: «С какой целью, зачем?». И вновь возвращаемся к условному разделению лиц трудоспособного возраста на тех, кто активно реагирует на изменение профессиональной среды и тех, кто предпочитает адаптироваться под изменения, то есть пассивно приспосабливаться под них. Для личностей, «заточенных» на результат, ответ на поставленный вопрос очевиден: они стараются пройти каждый этап профессиональной социализации в ускоренном ритме, получить по максимуму доступ к возможностям с целью максимизации эффекта от профессиональной деятельности. Личности, пассивно приспосабливающиеся к условиям и требованиям современности, тоже нацелены на результат, но с меньшими морально-психологическими издержками. Для них является целью поступательное развитие с предпочтительным нахождением в зоне комфорта, а профессиональная деятельность является лишь одним из необходимых условий обеспечения целостной жизнедеятельности человека.

Следует отметить, что независимо от рассмотренного разделения этих двух типов лиц, их может объединять структура ценностей, присущая профессиональной среде, в которой эти ценности не только связаны между собой, но и социальными, культурными факторами и особенно Soft skills, формирующими личность на каждом этапе профессиональной социализации, позволяющими самореализовываться в разных условиях трудовой жизни человека. Именно аксиологический аспект позволяет раскрыть социальную природу профессиональных ценностей, зарождающихся в отдельных профессиональных субкультурах и способствующих поддержанию ценностных ориентаций личности, влияющих одновременно не только на профессиональное самовыражение, но и на личностное духовно-нравственное и творческое развитие, повышающее самооценку человека. Она очерчена такими общечеловеческими базовыми ценностями как вера, хозяйственность, соборность, служение, свобода, добро, равенство и прочие.

Однако, целесообразно рассматривать и саму профессиональную деятельность в качестве некой инструментальной ценности, поддерживающей смысложизненные установки личности. В этой связи важно разграничить понятия «трудовое самоопределение» через четкое понимание и принятие наиболее подходящей сферы профессиональной деятельности («человек-человек», «человек-художественный образ», «человек-техника», «человек-знаковая система», «человек-природа»); и понятия «трудовая самореализация» как конкретную целесообразную, эффективную экономическую активность, занятие, работу, то есть все то, что связано именно с получением дохода и обеспечением удовлетворения всех видов потребностей. Именно понятие «трудовая самореализация» предопределяет социально-профессиональный статус личности и самоидентификацию с профессией.

Останавливаясь на праксеологическом подходе к рассмотрению направленности профессиональной социализации на трудовое самоопределение и самореализацию личности в профессиональной среде, следует акцентировать внимание на социокультурных факторах взаимодействия отдельной личности с коллективом, профессиональным сообществом в ходе реализации бизнес-процессов. В состав этой группы факторов профессиональной социализации принято включать сработанность коллектива, делегирование полномочий и принятия управленческих решений, стимулирование трудовой деятельности. Роль отдельной личности в реализации как основных, так и вспомогательных, поддерживающих, обслуживающих и прочих бизнес-процессов с течением времени существенно изменяется на основе изменения содержания труда, трансформации реальных профессиональных обязанностей и функционала каждого сотрудника, повышения значения самоменеджмента личности в рамках реализации индивидуальной карьерограммы. Ценностная значимость иерархии движущих мотивов профессиональной деятельности личности при реализации карьерограммы имеет большое значение для каждого человека.

Кроме социокультурных факторов, оказывающих влияние на процесс становления человека как профессионала в течение всей его трудовой жизни, можно рассматривать личностно-физиологические (которые, в свою очередь, можно описать через физиологические и антропогенные характеристики человека); организационно-психологические факторы (это реактивная тревожность, характеристики внимания, обучаемость, образное мышление, стрессоустойчивость, вербализация). Обе эти группы факторов можно рассмотреть через призму интериоризации/экстериоризации, на чем сделан акцент в предложенной теоретической модели профессиональной социализации личности.

Рассмотрев влияние профессиональной подготовки и повышения квалификации в рамках профессиональной социализации на изменение профессиональной среды в разрезе различных направлений философской науки, можно сказать, что поставленная авторами цель (построение теоретической модели профессиональной социализации личности) достигнута. Однако, для полноты понимания причинно-следственных связей между темпами развития рынка дополнительных образовательных услуг, услуг по профподготовке и повышению квалификации кадров для различных отраслей и сфер экономики страны и желанием самосовершенствоваться и самореализовываться со стороны современных профессионалов, заточенных на успех и повышение конкурентоспособности на рынке труда, необходимо продолжить исследования и сместить акценты именно на движущие мотивы поведения личности в профессиональной среде, более детально проработать причины поиска возможностей карьерного роста и развития Hard skills и Soft skills. В этих целях в планах авторского коллектива продолжение исследования будет сопровождаться проведением опроса респондентов трудоспособного возраста с сегментированием по социально-демографическому признаку.

Таким образом, предложенная теоретическая модель профессиональной социализации личности (системный и философский подходы), позволяет сделать вывод о том, что с одной стороны, феномен профессиональной социализации личности является центром исследования различного профиля ученых и специалистов, представляющих проработанные концепции и теории, с другой стороны, данные теории имеют различия концептуального характера, затрудняющие их применение на практике.

В ходе данного исследования нашла свое подтверждение основная гипотеза, сформулированная авторами, которая состояла в том, что поведение современного человека, как отдельной личности в трудоспособном возрасте, пребывающей в состоянии активного поиска возможностей самосовершенствования и развития профессиональных навыков, оказывает влияние на изменение профессиональной среды. Это влияние было рассмотрено комплексно на основе положений разных ветвей философской науки, таких как онтология, телеология, гносеология, аксиология, праксиология и футурология. Сделанные выводы о степени зависимости развития рынка профессиональной подготовки, дополнительных образовательных услуг, услуг по переподготовке и повышению квалификации кадров для различных отраслей и сфер экономики страны, прежде всего от социокультурных, а так же от личностно-физиологических и организационно-психологических факторов развития личности как профессионала. Эти выводы позволят субъектам этого рынка со стороны предложения использовать их для внесения существенных изменений в предлагаемые программы профессиональной подготовки и повышения квалификации современным профессионалам, что отразится на их востребованности и конкурентоспособности на рынке труда и, в свою очередь, позволит объяснить влияние современной личности на изменение профессиональной среды.

Алёна Григорьевна Чупрякова – кандидат экономических наук, доцент кафедры истории, философии и социальных наук, ФГБОУ ВО «Кузбасский технический университет имени Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово, Россия.

Светлана Ивановна Григашкина – кандидат экономических наук, доцент кафедры аграрной политики и муниципального управления, ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный аграрный университет имени В.Н. Полецкова», г. Кемерово, Россия.

Материалы данной статьи не могут быть использованы, полностью или частично, без разрешения редакции журнала «Социально-трудовые исследования». При цитировании ссылка на ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России обязательна.