29.10.2025

29.10.2025

Объект изучения – профессиональные качества работников. Предмет исследования — процесс формирования профессиональных качеств работников в условиях цифровой экономики. Цель работы – попытка выявить, оценить и классифицировать направления развития профессиональных трудовых характеристик в цифровом обществе. Научная новизна исследования заключается в аналитическом осмыслении стратегии формирования профессиональных трудовых качеств работников в современных условиях, определении путей развития компетенций и навыков, необходимых для национального развития. Исследовательская работа велась с использованием методов системного, логического, структурного и сравнительного анализа, экспертных оценок. Результаты исследования показали: ключевые компетенции, востребованные ведущими российскими работодателями, во многом схожи с ключевыми компетенциями зарубежных компаний, ориентированных на сектор активных рыночных продаж. Развитие же наукоемкого производства, применение передовых высоких технологий требуют иных профессиональных компетенций. Отмечено также значительное влияние клипового мышления. Сделан вывод: формирование профессиональных качеств работника цифрового общества – интегративный, многокомпонентный процесс, в рамках которого каждая уровневая характеристика профессиональных навыков отражает разную степень развития составляющих компонентов.

Современные исследования в области экономики труда носят междисциплинарный характер, где разнообразие подходов и применяемых концепций из различных областей науки создают проблемы в однозначном понимании терминологии. В связи с большим количеством переводов иностранных научных публикаций и вариативных интерпретаций использованных в этих трудах терминов, авторы все больше отходят от системы четких строгих определений употребляемых понятий. Подробно на этой проблеме останавливаются Волошина И.А. и Новиков П.Н. в работе «Понятие навыка в составе образовательной и профессионально-трудовой терминологии» [1], а также Зуев В.М., Новиков П.Н. и Ишина М.С. в статье «Человеческий фактор современной экономики: тенденции изменения содержания понятий» [2], где рассматриваются трудовые качества работника цифрового общества в широких рамках, включая компетенции, навыки, умения и психолого-социальное восприятие труда.

В 2022 г. Высшая школа экономики опубликовала исследование ключевых компетенций, востребованных ведущими работодателями при приеме на работу студентов и выпускников университетов и молодых специалистов. Закрепленное в Федеральном государственном образовательном стандарте понятие компетенция, как способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области, исследователи НИУ ВШЭ сочли малоприменимым и ввели понятие «надпрофессиональные компетенции – универсальные деловые и управленческие качества индивидуума, позволяющие эффективно и/или наилучшим образом выполнять поставленные задачи и добиваться успеха».

В ходе исследования был проведен опрос по ранжированию по степени важности компетенций из универсального конструктора компетенций АНО «Россия – страна возможностей» студентов и преподавателей 19 Российских вузов (1876 респондентов) и 780 представителей работодателей (HR-специалисты и управленцы). Универсальный конструктор компетенций АНО «Россия – страна возможностей» был сформирован на основе моделей компетенций таких компаний, как Deloitte, McKinsey, The Clemmer Group, Project Management Institute и работ английских исследователей Курца и Бэртрама (SHL UK).

Согласно этому конструктору компетенции разделили на 4 укрупненные группы (табл. 1).

Таблица 1. Универсальный конструктор компетенций АНО «Россия – страна возможностей»

| № / No | Укрупненная группа / Consolidated group | Компетенция / Competence |

| 1 | Управление взаимодействием | Лидерство |

| Эмоциональный интеллект | ||

| Оказания влияния | ||

| Партнерство / сотрудничество | ||

| Клиентоориентированность | ||

| Наставничество | ||

| 2 | Управление задачами | Анализ информации и выработка решений |

| Планирование и организация | ||

| Стратегическое мышление | ||

| Следование правилам и процедурам | ||

| 3 | Энергия | Ориентация на результат |

| Стрессоустойчивость | ||

| Инновационность | ||

| Адаптивность / гибкость | ||

| Саморазвитие | ||

| 4 | Общие знания | Цифровая грамотность |

| Финансовая грамотность | ||

| Правовая грамотность | ||

| Коммуникативная грамотность |

Респондентам было предложено проранжировать компетенции по степени важности. Студенты, преподаватели и работодатели разошлись в оценке важности той или иной компетенции, но в то же время прослеживается некая тенденция. Сводный рейтинг показал, что наиболее значимые компетенции для успешной работы – это компетенции группы взаимодействия: лидерство, эмоциональный интеллект, партнерство, клиентоориентированность. Равнозначны компетенции управления задачами и энергии. Однако, общие знания (цифровая, правовая и финансовая грамотность) оказались аутсайдерами. Эти компетенции заняли с 16 по 19 место в рейтинге.

Результаты проведенного исследования показывают, что так называемые soft skills (мягкие навыки) превалируют над профессиональными компетенциями hard skills (жесткие навыки).

Служба исследований портала hh.ru ежегодно проводит мониторинг рынка труда молодых специалистов, изучает, как меняется спрос на молодых специалистов, какие профессии более востребованы, какие компетенции ценят работодатели.

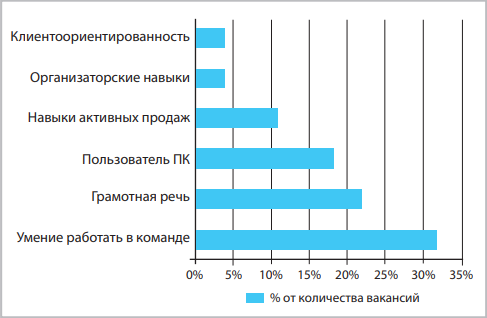

По мнению портала hh.ru востребованы такие soft skills, как деловое общение, грамотность, клиентоориентированность, работа с большим объемом информации, умение работать в команде. Среди hard skills (профессиональные и технические компетенции) работодатели наиболее часто отмечают знание английского языка, владение ПК, поиск информации в интернете, наличие водительского удостоверения, знание PowerPoint, а также работу с оргтехникой (рис. 1, 2).

Рис. 1. Основные требуемые навыки в вакансиях для молодых специалистов в России в 2016 г.

Источник / Source: https://hh.ru/article/19742.

Рис. 2. Основные требуемые навыки в вакансиях для молодых специалистов в России в 2022 г.

Источник / Source: https://hh.ru/article/19742.

Коммуникабельность – умение выстроить общение с коллегами, клиентами, партнерами – становится лидирующим востребованным навыком. Реальные же, профессиональные навыки уходят на второй план. Востребованными остаются знания иностранного языка, IT-навыки, навыки продаж. Так называемые soft skills и в этих исследованиях лидируют.

В описаниях требований к кандидату на вакантное место все большее количество работодателей указывают на витальный и эмоциональный интеллект. Под витальным интеллектом HR-специалисты понимают позитивный жизненный настрой, жизнерадостность, энергичность. Эмоциональный интеллект – умение понимать и отличать настроение других людей. Эти качества – компетенции с точки зрения HR-специалистов – являются основой для успешной работы в команде.

Невольно вспоминается: «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».

Все эти soft skills компетенции полностью укладываются в разработки американских и британских ученых о ключевых компетенциях – ключевых ценностях компаний и их сотрудников (табл. 2).

Таблица 2. Ключевые компетенции иностранных компаний

| Американские компании / US companies | Британские компании / UK companies |

| Ориентация на клиента | Ориентация на клиента |

| Коммуникация | Ориентация на лучший результат |

| Ориентация на команду | Ориентация на команду |

| Техническая экспертиза | Бизнес-прозорливость |

| Ориентация на результат | Личный энтузиазм |

| Лидерство | Организационное понимание |

| Адаптивность | |

| Инновационность |

Личностные компетенции и компетенции организации схожи и взаимосвязаны. Теме взаимовлияния и развития организационных и личностных компетенций посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных исследователей. И не смотря на различия во взглядах, общепризнана тесная взаимосвязь компетенций организации и личностных компетенций ее сотрудников.

Американский взгляд на понятие компетенции – это возможность субъекта реализовать себя как личность, успешную в бизнесе, карьере, жизни. В основу американского понятия компетенции положена психологическая концепция, в которой прослеживается разделение людей на успешных и неуспешных. Один из родоначальников американского учения о компетенциях Ричард Бояцис, рассматривая компетенции эффективного менеджера, выделил 6 кластеров компетенций: управление целями и действиями, лидерство, управление человеческими ресурсами, руководство подчиненными, фокус на других, специализированные знания. Эффективность организации, по мнению американских исследователей, напрямую зависит от эффективности сотрудников. Модель эффективной работы, эффективных действий сотрудника (его компетенций) определяется в конкретном контексте конкретной организации. Так как на различном этапе жизненного цикла организации эффективность может означать и создание нового бренда, и сокращение издержек, и освоение нового рынка, и т.д.

Британский подход к понятию компетенция смещен в сторону образования, профессиональной подготовки. Часто его называют функциональным, так как, проанализировав функциональные требования к выполнению конкретных работ, были сформированы национальные квалификационные стандарты NVQs. Британское понятие компетенции – это способность применять знания, умения и навыки при выполнении социально ответственной работы, соответствующей определенному профессиональному стандарту. А также добавляются метакомпетенции – коммуникация, саморазвитие, креативность, аналитичность, навыки обслуживания клиентов, стрессоустойчивость.

Французские исследователи выделяют в модели компетенции три элемента: знания, практические навыки и социальные компетенции.

Исследователи компетенций в Германии применяют квалификационные стандарты профессий и выделяют три кластера компетенций: профессионально-технические, личностные и социальные.

Тот или иной подход к понятию компетенции зависит от сложившихся в данной стране культурных, социально-экономических и политических факторов.

Но все компетентностные подходы объединяет признание значительного влияния цифровизации как на сами компетенции и навыки, так и на их формирование.

М. Кастельс, называя новое поколение работников «информациональными производителями», отмечает, что наиболее значимыми становятся когнитивные способности, умение интегрировать теоретические и практические знания, готовность к получению новых знаний и компетенции [3].

Дегтярев А.В. провел анализ основных навыков, которые могут потребоваться «цифровым работникам». Под «цифровыми навыками» (digital skills) он предлагает «понимать количество минимально необходимых навыков для информационного взаимодействия от базовых навыков использования ИКТ, с одной стороны, до основных когнитивных, эмоциональных и социальных навыков для использования ИКТ, с другой стороны» [4] (табл. 3).

Таблица 3. Цифровые навыки

| Навык / Skill | Характеристика навыка / Skill characteristic |

| Обмен данными | Способность поддерживать связь с семьей и друзьями, коллегами, руководством посредством цифровых каналов приема-передачи информации (с помощью электронной почты, обмена мгновенными сообщениями, видеозвонки, IP-телефония и др.) с возможностью навыков использования специализированного программного обеспечения и технических средств для осуществления данных видов связи. |

| Управление информацией | Способность индивидуума выполнять поиск, получение, систематизацию, накопление, копирование, передачу, анализ данных. Способность безопасного использования ИКТ в части защиты от утечки данных. |

| Создание цифрового контента | Способность написания компьютерной программы (характерно в основном для ИКТ-сектора), перемещения цифрового контента, создание электронных презентаций, использование основных арифметических формул для сложения, вычитания, умножения или деления цифры в электронных таблицах. |

| Решение проблем | Способность уверенно решать задачи в информационной среде, коммуницировать с коллегами, изменять параметры конфигурации, подключать дополнительные устройства. |

| Осуществление операций | Способностью использовать ИКТ для покупки товаров и услуг, вести деятельность на виртуальном рынке (в том числе рынке труда, осуществлять поиск работы), общаться с органами государственного и муниципального управления (госуслуги и электронное правительство). |

И.В. Новикова, проанализировав зарубежные исследования, предлагает следующую классификацию навыков необходимых в цифровом обществе [5] (табл. 4).

Таблица 4. Классификация областей навыков цифрового общества в международных исследованиях

| Американская система / US system* |

Европейская система / European system** |

Система, представленная на Международном экономическом форуме / System presented at the International Economic Forum*** | Система по Новиковой И.В. / System according to I.V. Novikova**** |

| - область когнитивная; - область внутриличностная; - область межличностная |

- область информации; - область коммуникации; - область создания цифрового контента; - область безопасности; - область решения проблем |

Способности: - когнитивные, - физические. Основные навыки: - навыки содержания, - навыки процесса. Многофункциональные навыки: - системные навыки, - комплексные навыки решения проблем, - социальные навыки, - технические навыки, - управленческие навыки. |

- базовые навыки (грамотное и понятное изложение текстов на родном языке, знание иностранного языка, компьютерная грамотность и умение пользоваться основными цифровыми операционными системами), - когнитивные навыки (способность формулирования вопросов и самостоятельного обучения), - психологические навыки (стрессоустойчивость, восприятие виртуального собеседника, адаптация к смене деятельности, к индивидуальному труду) |

Т.е. все исследователи подчеркивают важность следующих качеств работника нового цифрового сообщества:

Эти навыки всегда были важны. Однако, работодатели начинают замечать нехватку специалистов, обладающих системным мышлением. Необходимы работники, которые могут логически систематизировать информацию, выделить причинно-следственные связи явлений, видеть не фрагменты производственной системы, а всю её целиком. Для прорывных технологий необходимы специалисты, имеющие знания одновременно в нескольких научных областях, а для решения современных производственных задач требуется междисциплинарный подход.

Цифровой мир – мир постоянных изменений. И это накладывает отпечаток на условия работы, которые в основном имеют неопределенный и многозадачный характер.

Соответственно, работнику цифрового общества необходимы следующие качества:

Стоит отметить, что часто упускается тот факт, что под воздействием глобальной цифровизации происходит изменение социо-антропологических характеристик человека, идет трансформация жизнедеятельности человека, его потребностей и мировоззрения. Формируется новый социальный тип личности цифрового общества, что накладывает существенный отпечаток на профессиональные компетенции.

Глобальная цифровизация значительно повлияла на психологические аспекты профессиональной деятельности современных работников.

Среди научных работ, посвященных изменениям личности под влиянием информационных технологий, есть исследования такого явления как «клиповое мышление».

К.Г. Фрумкин [6] предположил следующие предпосылки возникновения и распространения «клипового мышления»:

Он также перечисляет психологические особенности личности, на которые предположительно оказывает влияние «клиповое мышление»:

Развитию когнитивной и психомоторной сферы при клиповом мышлении уделяется большое внимание. Но упускается, что эмоционально-аффективное развитие – не менее важная составляющая формирования и компетентностного становления специалиста.

Аффективная сфера – это многоуровневая система организации поведения и сознания, направленная на разрешение внешних и внутренних задач взаимодействия. Аффективное переживание может быть рассмотрено как механизм, реализующий адаптивный смысл и определяющий специфический тип мироощущения и поведения.

Клиповое восприятие эмоционально насыщено. С.В. Докука отмечает: «Современный тип цивилизации, скорее всего, можно назвать “цивилизацией эмоциональной”, ведь созданные клиповым мышлением образы оцениваются не с рациональных и логических, а с эмоциональных и чувственных позиций, в терминах “нравится/не нравится”» [7].

С.Г. Кара-Мурза высказывается еще резче: «для того, чтобы привить человеку информационной эпохи определенные коды и ценности, вовсе не требуется основываться на рациональных позициях, достаточно образного и эмоционального воздействия» [8]. Происходит восприятие через образы, яркие картинки, короткие новости и видеоролики. Информация должна быть яркой и лаконичной. Эффективность воздействия информации усиливается при совпадении с потребностями личности, но одновременно ослабляется и контроль за её достоверностью. Образовательный процесс для современных студентов, обладающих клиповым мышлением, должен быть организован по-другому. Их интересует быстрый результат, получение удовольствия от выполняемой работы и учебы.

Студенты предпочитают выполнять интересные задания, конкурсы, тесты, квесты. Они не боятся публично обсуждать свои проекты. Но дизлайки, замечания, негативные комментарии, сделанные в цифровом сообществе воспринимаются более болезненно, чем те же комментарии при очном общении.

Демонстрация своих впечатлений для нового поколения важна в большей степени чем само получение информации. И особенно важна положительная реакция окружения на свои действия. Проявляется этическое потребительское поведение: желание получать положительные эмоции от потребления и получения информации.

Подтверждение правильности своей позиции современному поколению хочется получать незамедлительно. А современные цифровые технологии позволяют это сделать мгновенно, передавая реакцию на информацию в виде смайлов, GIF¹, что отодвигает процесс формулирования своих мыслей, вербализацию на второй план.

Следует также отметить дуализм восприятия: с одной стороны – усиление кастомизации, а с другой – индивидуализация. Это проявляется, например, в кастомизации своей профессиональной среды (ИТ-сфера, менеджеры по продажам, банковские работники, госслужащие и т.д.). По данным Head Hunter в 2023 г. 35% уволившихся назвали причину увольнения «недостаточное развитие бренда работодателя». И в то же время создание индивидуального контента - портфолио, личные страницы в соцсетях, лайки и дизлайки.

Двойственность цифровой среды прослеживается и в требованиях к психике человека: с одной стороны восприятие огромного количества эмоционально насыщенной информации-образов, а с другой – безэмоциональные, автоматизированные действия («нажал на кнопку – получил результат»). С одной стороны существуют широкие возможности быть вовлеченным в различные сообщества, с другой – личностная изоляция.

Субъективное сознание реальности переформатируется индивидуально, но при этом подвергается значительному влиянию массовых цифровых коммуникаций, навязывающих стандарты. Как верно подметила Н.И. Воронова [9], человек цифрового общества существует в «мире мнений» виртуальной реальности, где легко утонуть в огромном объеме информации. В результате, основываясь на случайном информационном выборе, индивид приходит к ошибочному или фрагментарному выводу. При этом кажущееся «собственное мнение» абсолютизируется, становится более значимым и весомым, чем любые научные доказательства и объективные причины.

Табачук Н.П. в своей работе подчеркивает: «чувственно-образное мышление становится основополагающим в ущерб теоретико-понятийному, аналитически-логическому мышлению, что ведет к ухудшению концептуальной памяти, упрощению речи, разорванности и непоследовательности высказываний, отсутствию структурированных, законченных смысловых единиц, употреблению символьных сокращений слов» [10].

Клиповое мышление все больше погружает личность в виртуальный мир, где создается иллюзия присутствия в некотором прекрасном мире, в котором индивид достиг желаемых материальных и социальных высот, но одновременно происходит отстранение личности от непосредственного взаимодействия с социальным пространством.

Большая часть социального общения и трудовых функций переходит из «офлайн» в «онлайн». За первые девять месяцев 2024 г. количество резюме с запросом об удаленном и гибридном формате работы выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании банка «Точка» и рекрутингового сайта hh.ru.

«Онлайн» – означает быть включенным в непрерывную коммуникацию, работать, отдыхать, изучать, лечиться. Происходит виртуализация жизни и работы человека. Виртуальные технологии размывают пространственно-временные границы. Формируется новая идентичность, которая при всегдашнем нахождении в пространстве и во времени, в то же время, не имеет «своего места» и исполняет множество различных ролей в цифровом обществе. Сообщества личностей, которые в процессе своей профессиональной деятельности и социального общения, не привязаны к какому-либо определенному географическому месту, получили название цифровые кочевники (digital nomads). Гужова И.В. их характеризует так: «Образ жизни цифрового номада (кочевника) можно рассматривать как форму протеста против сложившейся в нашей цивилизации системы производственных отношений и повседневных практик, отражающих идентичность, постулируемую капитализмом и обществом потребления» [11].

Цифровые кочевники относятся к работе не как к необходимости, а как к досугу, приносящему моральное удовлетворение. Ценность труда определяется тем насколько труд способствует самореализации и свободе выбора. Стоит отметить, что цифровые кочевники характеризуются умением управлять своим рабочим временем, способностью работать в режиме высокой неопределенности и риска. Несмотря на то, что цифровым кочевникам присуще мультиязычность, и мультикультурность, они не ассимилируются с культурными традициями стран и регионов их временного нахождения. К негативным последствиям онлайн жизни и труда также нужно отнести: отчуждение от реальности, развитие депрессивных состояний, размывание идентичности.

В настоящее время практически отсутствуют исследования клипового мышления как категории. И в исследованиях психологических аспектов онлайн работы еще рано ставить точку. Влияние этого феномена на формирование профессиональных качеств работника очевидно и требует изучения.

Конкурентные преимущества организаций в большей части заключаются теперь не в оригинальности используемых технологий, а в уровне компетенций работников, применяющих эти технологии. Если основной задачей стоит продажа максимального количества продукции, то soft skills – умения «поговорить», «продать все что можно и что нельзя», «манипулирование желаниями потребителей» – это самые важные и конкурентные характеристики работника.

Если же стоит задача: разработка и применение прорывных передовых технологий, то важны другие качества – ушедшие (увы!) на второй план hard skills – конкретные профессиональные знания и умения.

Какие компетенции нужны современным работникам? Какие профессиональные навыки работников нужны работодателям? Какую отрасль экономики должна развивать Россия? Сферу услуг или наукоемкое производство? Отвечая на эти вопросы, мы поймем какой работник нужен для эффективного цифрового общества. Но ученые различных областей науки по-разному отвечают на эти поставленные вопросы.

Экономисты настаивают на приоритете управленческих компетенций, умении работать в команде. А также, что рынок труда скорректирует развитие необходимых компетенций.

Психологи выделяют личностный аспект компетенций, саморазвитие. Свое мнение о развитии и востребованности компетенций отстаивают и социологи, и философы, и культурологи. По их общему мнению, современный человек цифрового общества значительно отличается от человека ХХ века. Изменились потребности, система ценностей, мышление. Виртуальный мир наложил отпечаток на общение, форму обмена информацией, систему взаимодействия. Когнитивный и коммуникативный аспекты онлайн работы и общения приводят к изменениям в мышлении и социальном поведении, обнаруживают новые проблемы взаимоотношений. Для успешного существования и деятельности в цифровом обществе требуются новые знания и умения, новые компетенции.

У практиков, руководителей бизнеса и предприятий свое отличное мнение о необходимых компетенциях и их уровне. Существует мнение, что необходимые профессиональные компетенции определенного уровня могут быть сформированы только непосредственно на рабочем месте. Т.е. предприятие само формирует необходимые компетенции у своих сотрудников, четко заточенные под его специфику. Обновление образовательных программ, как среднего профессионального, так и высшего образования, происходит со значительными временными лагами и не успевает за социально-экономическими и техническими требованиями. Сформированные образовательными учреждениями компетенции не соответствуют реальным потребностям работодателей. И как следствие, работодатели открывают свои корпоративные университеты (РЖД, Сбербанк, СИБУР, Росатом).

Процесс формирования профессиональных качеств работников динамичен, подвержен влиянию разносторонних внешних факторов. Происходит непрерывное балансирование между социальными ценностями (потребностями), государственной регламентацией (ФГОС) и требованиями, предъявляемыми организациями к компетенциям и навыкам сотрудников.

Необходим интегративный многокомпонентный подход к моделированию формирования профессиональных качеств работников цифрового общества как сложных системных качеств, имеющих уровневые характеристики, каждая из которых отражает разную степень развития личностно-психологических, мотивационно-ценностных, социальных, профессиональных и регулятивно-деятельностных компонентов (табл. 5).

Таблица 5. Компоненты формирования профессиональных качеств работников

| Компоненты/Components | Основные характеристики/Key characteristics |

| Личностно-психологическая | Способность к самооценке и саморазвитию; критическое мышление; стрессоустойчивость; системность мышления; широта диапазона знаний и умений (межпредметность); нейрофизиологические и молекулярно-генетические факторы, определяющие поведение людей в Интернете, в том числе, при межличностных Интернет-взаимодействиях; |

| Мотивационно-ценностная | Нравственная саморегуляция, способность индивида приводить свое поведение в соответствие с общепризнанными моральными нормами, оценками и профессиональными требованиями; |

| Социальная | Владение коммуникативными нормами поведения, компетенциями трудового взаимодействия; способность адаптироваться к социокультурным изменениям; взаимопересечение персональных социальных «офлайн» и «онлайн» статусов |

| Профессиональная | Способность к непрерывному обучению на протяжении всей карьеры; навык профессионального саморазвития; умение интегрировать теоретические и практические знания; профессиональная мобильность; навык применения междисциплинарного подхода для решения задач; умение работать в условиях многозадачности и неопределенности |

| Регулятивно-деятельностная | Совокупность государственного нормативного регулирования образования и требований, предъявляемых организациями к компетенциям сотрудников; государственное стимулирование инвестиций в человеческий капитал |

Взаимодействие компонентов формирования профессиональных качеств работников может осуществляться на разных уровнях и с разной скоростью. Необходима институциональная интеграция для данного динамического процесса.

Экономические и правовые институты регулируют правила хозяйствования цифровой экономики. Социальные и идеологические институты формируют нормативные представления о структуре общества и месте личности в ней. Связь содержания конкретных институтов с окружающей материально-технологической средой общепризнана. Соответственно, цифровые технологии запустили процесс институциональных изменений и определяют их направление. А взаимосвязь институтов обеспечивает возрастающую отдачу в экономической и социальной сфере.

Возникает вопрос: можно ли спрогнозировать пределы институциональных преобразований? Так как процесс институциональных изменений понимается как процесс изменения институциональных форм, соответствующих базовым институтам в конкретном обществе, то и преобразования в различных обществах будут отличаться. Рамки институциональных преобразований ограничиваются институциональными матрицами общества. А следовательно, в разных странах развитие цифрового общества и, соответственно, процесс формирования профессиональных качеств работников, будет отличаться.

В процессе преобразований решается задача нахождения динамического институционального баланса, соответствующего возможностям государства. При «правильном» институциональном балансе базовые институты поддерживают друг друга, сглаживая возможные негативные последствия.

Современные студенты обучаются одновременно с развитием информационных технологий и цифрового общества. Молодые люди общаются, обмениваются информацией, взаимодействуют в аудиовизуальной-экранной культуре, получают и создают знания в цифровой среде. Происходит цифровизация и медиатизация многих аспектов повседневной жизни, формируется новое цифровое мышление, трансформируется труд. Исследование данного тренда позволит составить дорожную карту по устранению несоответствия между имеющимися и востребованными качествами работников.

Наталия Юрьевна Шорникова – кандидат экономических наук, почетный работник сферы образования РФ, ученый секретарь института экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС при Президенте РФ, Москва, Россия.

Материалы данной статьи не могут быть использованы, полностью или частично, без разрешения редакции журнала «Социально-трудовые исследования». При цитировании ссылка на ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России обязательна.